Ist dir das auch schonmal passiert? Du liest einen Text und denkst: „Joa, interessant.“ Und eine Stunde später hast du ihn komplett vergessen.

Und dann gibt es diese anderen Texte. Die, bei denen du die Kaffeepause vergisst. Bei denen du das Abendessen anbrennen lässt, weil du nicht aufhören kannst zu lesen. Die dir noch Tage später im Kopf herumschwirren.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Texten? Oft liegt er in einer einzigen Schreibregel: Show, Don’t Tell. Also zu Deutsch: Zeige es, sage es nicht. Was das bedeutet? Erkläre ich gleich noch!

Ich weiß, ich weiß – klingt erstmal super theoretisch und nach Kreativem Schreib-Seminar im 5. Semester. Aber glaub mir: Diese Regel wird dein Schreiben komplett verändern. Und ist gar nicht so kompliziert, wie sie vielleicht klingt.

Was zum Teufel bedeutet „Show, Don’t Tell“ eigentlich?

Stell dir vor, deine beste Freundin kommt zu dir und sagt: „Ich hatte heute einen richtig beschissenen Tag.“

Okay. Du weißt, dass ihr Tag schlecht war. Aber wie schlecht? Was ist passiert? Wie fühlt sie sich wirklich?

Jetzt stell dir vor, sie sagt stattdessen: „Der Chef hat mich heute vor dem ganzen Team zusammengestaucht. Meine Hände haben so gezittert, dass ich meinen Kaffee verschüttet habe. Und dann musste ich aufs Klo rennen, weil mir die Tränen gekommen sind.“

Merkst du den Unterschied?

Im ersten Beispiel erzählt sie dir, wie ihr Tag war. Im zweiten zeigt sie es dir. Du siehst die zitternden Hände. Du spürst die Demütigung. Du bist dabei.

Genau das ist Show, Don’t Tell.

Statt deinen Lesern zu sagen, was passiert oder wie sich jemand fühlt, zeigst du es ihnen durch konkrete Details, Handlungen, Dialoge und Sinneseindrücke. Du machst aus passiven Lesern aktive Zuschauer – oder besser noch: aktive Teilnehmer deiner Geschichte.

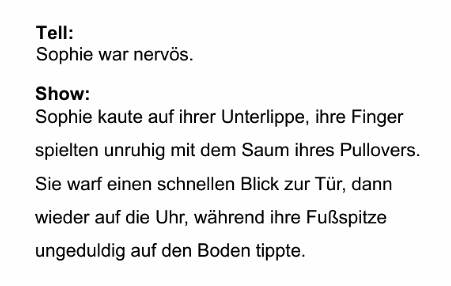

Oder hier noch ein Beispiel aus einem Kurs zum Kreativen Schreiben, an dem ich teilgenommen habe:

Der Unterschied, der alles verändert: Konkrete Beispiele

Lass mich dir noch genauer zeigen, was ich meine:

Beispiel 1: Emotionen

Tell (Erzählen): Sarah war wütend auf ihren Partner.

Show (Zeigen): Sarah knallte die Autotür zu. Ihre Fingerknöchel wurden weiß, als sie das Lenkrad umklammerte. „Alles gut“, presste sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während ihre Kiefermuskeln arbeiteten.

Siehst du den Unterschied? Im zweiten Beispiel musste ich das Wort „wütend“ nicht einmal verwenden. Du spürst ihre Wut durch das, was sie tut.

Beispiel 2: Charaktereigenschaften

Tell (Erzählen): Mein Nachbar war ein ziemlicher Chaot.

Show (Zeigen): Der Geruch von altem Essen schlug mir entgegen, als mein Nachbar die Tür öffnete. Hinter ihm türmten sich Pizzakartons neben Stapeln ungewaschener Wäsche. Er trat auf ein T-Shirt, schob mit dem Fuß eine leere Bierflasche beiseite und grinste: „Sorry für die Unordnung, hatte diese Woche viel zu tun.“

Beispiel 3: Atmosphäre schaffen

Tell (Erzählen): Das Haus wirkte gruselig.

Show (Zeigen): Die Holzdielen ächzten unter meinen Füßen. Kalte Luft zog durch die Ritzen der Fenster und ließ die staubigen Vorhänge flattern. Irgendwo tropfte Wasser in einem gleichmäßigen Rhythmus – tropf, tropf, tropf. Meine Nackenhaare stellten sich auf.

Merkst du, wie viel lebendiger die „Show“-Varianten sind? Du bist nicht mehr außen vor, sondern mittendrin. UNd dafür lohnt es sich sehr, dass dies mehr Worte in Anspruch nimmt.

Warum „Show, Don’t Tell“ so verdammt gut funktioniert

1. Deine Leser*innen fühlen mit, statt nur zu lesen

Unser Gehirn ist ein absolutes Wunderwerk. Wenn du schreibst „Sie war traurig“, verarbeitet das Gehirn eine abstrakte Info. Okay, check, sie ist traurig. Dabei fühlst du … eher nichts.

Aber wenn du schreibst „Eine Träne lief über ihre Wange, die sie schnell wegwischte, bevor ihr Sohn es sehen konnte“ – dann aktiviert dein Gehirn komplett andere Bereiche. Du siehst die Szene vor dir. Du fühlst mit.

Das ist der Unterschied zwischen einem Text, den man eben mal so liest, und einem Text, der einen noch tagelang beschäftigt.

2. Du behandelst deine Leser*innen wie intelligente Menschen

Mal ehrlich: Keiner will ständig alles vorgekaut bekommen.

Wenn du zeigst statt zu erzählen, traust du deinen Leser*innen zu, selbst Schlüsse zu ziehen. Du respektierst ihre Intelligenz. Und genau das macht auch mehr Spaß beim Lesen – weil wir aktiv mitdenken müssen.

3. Deine Texte werden zu einem Kopfkino

Gute Texte sind wie Filme im Kopf. Und „Show, Don’t Tell“ ist das Drehbuch dazu.

Statt zu erklären, was passiert, erschaffst du Bilder. Und die Leser*innen drehen in ihrem Kopf ihren ganz eigenen Film – mit ihren eigenen Bildern, Farben und Emotionen. Das macht deine Texte unvergesslich und sorgt dafür, dass sie von jedem auch anders wahrgenommen werden.

Die fünf Sinne: Dein Geheimrezept für lebendige Texte

Ziemlich einfach, um den Einstieg in das „Show, don’t tell“ zu schaffen: Nutze alle fünf Sinne in deinen Texten.

Die meisten schreiben nur, was man sieht. Dabei haben wir doch noch vier andere Sinne! Und genau die machen den Unterschied zwischen einem okay-Text und einem „Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören zu lesen“-Text.

Sehen

Nicht einfach nur „ein Kleid“, sondern „ein knallrotes Seidenkleid mit einem Riss am Saum“. Nicht „ein Zimmer“, sondern „ein Zimmer mit abblätternder gelber Tapete und Spinnweben in den Ecken“.

Hören

Das Knirschen von Kies unter Schuhsohlen. Das Summen des Kühlschranks. Das Klappern von Geschirr aus der Küche. Diese kleinen Geräusche machen Szenen lebendig.

Riechen

Gerüche sind die direkteste Verbindung zu unseren Emotionen und Erinnerungen. Der Duft von frischem Kaffee. Der muffige Geruch in einem alten Keller. Der Geruch von Erde nach einem starken Regenguss.

Schmecken

Nicht nur bei Essensszenen wichtig! Der bittere Geschmack von Angst. Der süße Nachgeschmack von Sekt. Der salzige Geschmack von Tränen.

Fühlen

Die raue Rinde eines Baumes unter den Fingern. Eiskaltes Wasser, das den Atem raubt. Die Wärme der Sonne auf der Haut. Die Gänsehaut, wenn dir jemand über den Rücken streicht.

Übung: Nimm eine beliebige Szene aus deinem aktuellen Text und schreib sie um – mit mindestens drei verschiedenen Sinnen. Du wirst staunen, wie viel lebendiger sie wird.

Körpersprache: Das mächtigste Tool überhaupt

Hier wird’s richtig spannend.

Menschen kommunizieren zu 70% nonverbal. Und genau das kannst du beim Schreiben nutzen.

Statt zu schreiben „Er war nervös“, zeig es:

- Seine Finger trommeln auf dem Tisch

- Er vermeidet Augenkontakt

- Sein Adamsapfel hüpft, als er schluckt

- Er wechselt ständig sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen

Statt „Sie log“ schreib:

- Sie lächelte, aber ihre Augen blieben kalt

- Ihre Hand fuhr zu ihrem Hals – eine Geste der Unsicherheit

- Sie redete schneller als sonst

Protipp: Geh in ein Café und beobachte Menschen. Mach dir Notizen, wie sie ihre Emotionen zeigen, ohne ein Wort zu sagen. Das ist die beste Schreibschule überhaupt.

Dialoge: Zeigen durch das, was NICHT gesagt wird

Gute Dialoge sind wie Eisberge – das Meiste spielt sich unter der Oberfläche ab.

Schlechtes Beispiel: „Ich bin sauer auf dich“, sagte Lisa wütend. „Tut mir leid“, antwortete Tim schuldbewusst.

Hier wird alles erklärt. Langweilig. (Und Stephen King zerreisst in seinem Buch „On Writing“ genau diesen Einsatz von Adverbien.)

Besseres Beispiel: „Schön, dass du es endlich geschafft hast.“ Lisa drehte sich weg und starrte aus dem Fenster. Tim stellte die Blumen auf den Tisch. „Der Verkehr war—“ „Lass es einfach.“

Merkst du den Unterschied? Im zweiten Beispiel musste ich „wütend“ nicht erwähnen. Du spürst die Spannung. Du weißt, dass er zu spät kam. Du siehst ihre Enttäuschung.

Das ist Subtext. Und der macht aus okay-Dialogen verdammt gute Dialoge.

Wann du doch „Tell“ verwenden solltest (ja, wirklich!)

Okay, jetzt kommt der Plot Twist: „Show, Don’t Tell“ ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz für alle Situationen.

Es gibt Situationen, wo Telling absolut richtig ist:

1. Zeitraffer

„Drei Jahre vergingen. Sie hatte endlich ihren Abschluss gemacht und ihre erste eigene Wohnung.“

Wenn du lange Zeiträume überbrücken musst, darfst du zusammenfassen. Niemand will drei Jahre im Detail lesen.

2. Unwichtige Details

„Sie fuhr zur Arbeit“ ist völlig okay, wenn die Fahrt für die Story irrelevant ist. Du musst nicht jede Ampel beschreiben.

3. Tempo steuern

Intensive Showing-Szenen sind wie emotionale Achterbahnfahrten. Danach brauchen deine Leser*innen eine Pause. Kurze Telling-Passagen geben ihnen diese Pause.

4. Komplexe Infos

Manchmal lassen sich Hintergrundinformationen einfach nicht elegant „zeigen“. Dann ist eine Beschreibung auch völlig okay.

Die Kunst liegt darin zu wissen, wann du was einsetzt.

Häufige Fehler (die ich selbst jahrelang gemacht habe)

Fehler 1: Overwriting

Auch bekannt als „Zu viel des Guten“.

Zu viel: Die azurblauen Himmelssphären, durchzogen von silbrig schimmernden Wolkenfetzen, erstreckten sich majestätisch über das smaragdgrün leuchtende Wiesenparadies, auf dem tausende von bunten Wildblumen ihre Köpfe der warmen, goldenen Sonne entgegenstreckten.

Puh. Anstrengend, oder?

Besser: Der blaue Himmel spannte sich über die Wiese. Wildblumen wiegten sich im Wind.

Manchmal ist weniger mehr. Wirklich.

Fehler 2: Redundanz (das nervt SO sehr)

„Ich hasse dich!“, schrie sie wütend, ihre Augen blitzten vor Zorn.

Äh, ja. Wenn jemand „Ich hasse dich!“ schreit, ist klar, dass sie wütend ist. Das muss man nicht auch noch erklären.

Besser: „Ich hasse dich!“ Ihre Stimme überschlug sich. Die Fäuste geballt, so fest, dass ihre Fingernägel sich in die Handflächen gruben.

Fehler 3: Filter-Wörter (die Pest des guten Schreibens)

Filter-Wörter schaffen Distanz zwischen Leser und Geschichte.

Mit Filter: Sie sah, wie der Regen gegen die Scheibe prasselte. Er hörte, wie die Tür ins Schloss fiel. Sie fühlte, wie ihr kalt wurde.

Ohne Filter (direkt, unmittelbar): Regen prasselte gegen die Scheibe. Die Tür fiel ins Schloss. Kälte kroch ihr über die Haut.

Siehst du den Unterschied? Die zweite Version zieht dich direkt ins Geschehen.

Fehler 4: Offensichtliche Beschreibungen

„Sie lächelte glücklich“ – ein Lächeln zeigt bereits Glück. Das Adverb ist überflüssig. (Es sei denn, dass sie eben NICHT glücklich war beim Lächeln – dann fällt dir bestimmt ein, durch was du das zeigen kannst!)

„Er rannte schnell“ – rennen ist per Definition schnell 😅

Streich diese überflüssigen Wörter. Dein Text wird sofort stärker.

Praktische Übungen (die wirklich was bringen)

Übung 1: Die Emotions-Challenge

Nimm fünf Emotionen (Wut, Freude, Angst, Trauer, Überraschung) und beschreibe jede in drei Sätzen – OHNE die Emotion zu nennen.

Beispiel für Angst: „Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Meine Handflächen waren feucht. Die Geräusche um mich herum wurden gedämpft, als würde ich unter Wasser sein.“

Übung 2: Das Beobachtungs-Tagebuch

Eine Woche lang: Beobachte täglich eine Person oder Situation und beschreibe sie mit allen fünf Sinnen. Die Frau im Bus. Den Mann im Supermarkt. Den Spielplatz um die Ecke.

Das schärft deinen Blick für Details wie nichts anderes.

Übung 3: Telling in Showing verwandeln

Nimm einen alten Text von dir. Markiere alle „Tell“-Stellen (war glücklich, war traurig, war wütend etc.). Schreib sie um und schau, ob dein Text danach nicht komplett anders wirkt.

Übung 4: Die Film-Übung

Wähl eine emotionale Filmszene – idealerweise ohne Dialog. Beschreibe nur, was du siehst. Körpersprache, Mimik, Bewegungen.

Das trainiert deinen Blick für nonverbale Kommunikation.

Genre-spezifisch: Nicht jeder Text braucht gleich viel Showing

Je nachdem, was du schreibst, brauchst du unterschiedlich viel „Show“:

Belletristik & Romane

Hier ist „Show, Don’t Tell“ absolut König. Deine Leser*innen wollen nicht nur eine Geschichte hören – sie wollen sie erleben.

Wenn du einen Roman schreibst, ist jede emotionale Szene eine Gelegenheit für intensives Showing. Die erste Begegnung deiner Protagonisten? Zeig die nervösen Gesten, das Flattern im Bauch, den verstohlenen Blick. Der dramatische Höhepunkt? Lass deine Leser*innen jeden Herzschlag spüren, jeden Schweißtropfen sehen.

Gerade in literarischen Romanen erwarten Leser eine gewisse Tiefe und Atmosphäre. Sie wollen sich Zeit nehmen, in deiner Welt zu versinken. Hier kannst und sollst du ausführlich zeigen – die Morgensonne, die durchs Fenster fällt, der Duft von Kaffee, die Art, wie jemand seine Tasse hält.

Aber Achtung: Auch in Romanen brauchst du Pausen. Nicht jeder Gang zur Toilette muss in allen Details beschrieben werden. Die Kunst liegt darin, zu wissen, welche Momente wichtig sind und dein volles Showing-Arsenal verdienen.

Thriller & Krimis

Bei Thrillern und Krimis wird’s interessant – hier ist das Timing alles.

In den spannenden, actiongeladenen Szenen willst du intensiv zeigen. Wenn dein Protagonist durch dunkle Gassen rennt, verfolgt von einem Unbekannten? Zeig den hämmernden Puls, das Echo der Schritte hinter ihm, den metallischen Geschmack von Angst im Mund. Hier willst du, dass deine Leser*innen selbst außer Atem geraten.

Aber zwischen diesen Spannungsszenen brauchst du Tempo. Und hier kommt Tell ins Spiel. „Sie fuhr zum Polizeirevier, um die Beweise abzugeben“ – fertig, weiter geht’s. Deine Leser wollen wissen, wie es weitergeht, nicht, wie lange sie im Stau stand.

Die Balance ist entscheidend: Intensives Showing in den Schlüsselszenen, knappes Telling für Übergänge und unwichtige Infos. So hältst du die Spannung hoch und deine Leser bei der Stange. Zu viel Showing verlangsamt, zu viel Telling wirkt oberflächlich. Der Sweet Spot liegt irgendwo dazwischen.

Sachbücher & Ratgeber

Es wird oft unterschätzt: Auch Sachbücher profitieren von „Show, Don’t Tell“ – nur anders.

Klar, in einem Ratgeber geht’s um Informationen. Du darfst und sollst direkt sagen: „Hier sind die drei Schritte…“ oder „Diese Methode funktioniert, weil…“. Das ist völlig okay und sogar wichtig.

Aber: Die Sachbücher, die wir wirklich lieben? Die, die wir nicht nur lesen, sondern die uns wirklich etwas bringen? Die arbeiten mit Beispielen. Mit Geschichten. Mit konkreten Szenarien.

Statt zu schreiben „Zeitmanagement ist wichtig“, zeig mir die gestresste Mutter, die morgens zwischen Kinderfrühstück und Zoom-Meeting jongliert – und wie sie durch eine einfache Technik plötzlich alles entspannter meistert.

Fallbeispiele, Anekdoten, Before-After-Szenarien – das sind deine Showing-Tools in Sachbüchern. Sie machen trockene Theorie greifbar und nachvollziehbar. Menschen erinnern sich nicht an deine fünf Punkte-Liste. Aber sie erinnern sich an die Geschichte der Frau, die durch deine Methode ihr Leben verändert hat.

Was du jetzt konkret tun kannst

Okay, genug Theorie. Was machst du jetzt mit all dem Wissen?

Diese Woche: Nimm einen Text, den du gerade schreibst oder schon geschrieben hast. Mach zwei verschiedene Marker bereit (oder nutze zwei Farben, wenn du digital arbeitest).

Markiere alle „Show“-Stellen in einer Farbe. Alle „Tell“-Stellen in der anderen.

Wie ist das Verhältnis? Überwiegt eine Seite komplett?

Falls ja: Überarbeite die „Tell“-lastigen Passagen. Nicht alle – aber die wichtigen emotionalen Momente und Charakterszenen.

Nächste Woche: Schreib eine komplett neue Szene. Setz dir das Ziel: Mindestens drei Sinne müssen vorkommen. Und mindestens eine Emotion, die nur durch Körpersprache gezeigt wird.

Übernächste Woche: Such dir Feedback. Zeig deinen überarbeiteten Text jemandem und frag: „Wo bist du eingetaucht? Wo hast du dich gelangweilt?“ Die Antworten werden dir zeigen, wo dein Showing funktioniert und wo nicht.

Es ist ein Lernprozess

Den meisten liegt der Einsatz von „Show, don’t tell“ nicht im Blut, sondern er muss geübt werden – das ist völlig okay.

Am Anfang wirst du vielleicht zu viel Showing machen. Deine Texte werden zu lang, zu detailliert, zu überladen. Das ist normal. Das gehört dazu.

Mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, wann du zeigen musst und wann ein knappes Tell völlig ausreicht.

Und dann? Dann schreibst du Texte, die Menschen nicht mehr loslassen.

Fazit: Show, Don’t Tell verändert alles

„Show, Don’t Tell“ ist keine Regel, die du stur befolgen musst. Es ist ein Tool. Ein verdammt mächtiges Tool.

Es macht aus flachen Texten dreidimensionale Erlebnisse. Aus Worten werden Bilder. Aus Buchstaben werden Emotionen.

Ja, es braucht Übung. Ja, es braucht Zeit. Aber es lohnt sich.

Der Unterschied zwischen einem Text, den man eben mal liest und wieder vergisst, und einem Text, der einen nicht mehr loslässt, liegt genau hier: In der Art, wie du deine Geschichte erzählst.

Also: Fang an zu zeigen. Deine Leser*innen werden es dir danken.

Und wenn du das nächste Mal an deinem Text sitzt und überlegst, ob du „Sie war glücklich“ schreibst – halt kurz inne. Überlege: Wie zeige ich Glück? Was tut jemand, der glücklich ist? Was fühlt man?

Und dann schreib genau das.

P.S.: Wenn du noch tiefer ins Thema einsteigen willst, gibt es da draußen richtig gute Ressourcen. Hör mal in Schreib-Podcasts rein, lies die Meister ihres Fachs (Hemingway ist großartig für knappen, präzisen Show-Stil), und – am wichtigsten – schreib. Viel. Oft. Auch schlecht. Denn nur durchs Schreiben wird man besser.

Viel Erfolg und happy writing!